医師紹介

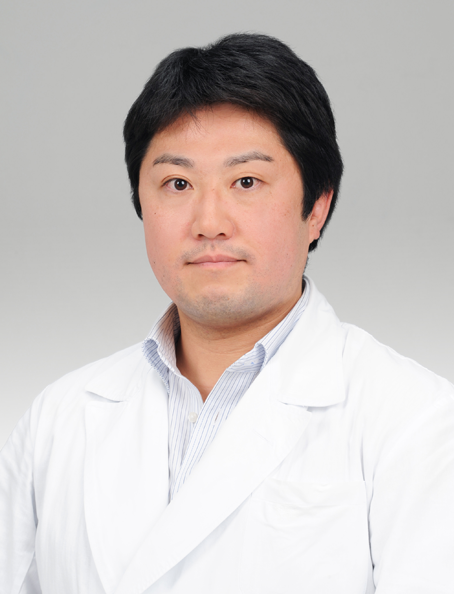

秋葉原院 院長 宇井 千穂 ご挨拶

2019年春、やさしい美容皮膚科・皮フ科 秋葉原院を開院の院長:宇井千穂と申します。

銀座のクリニックで美容皮膚科を診察して参りました。

また、皮膚科医としてアトピー性皮膚炎を中心とした皮膚疾患を診ています。

本や雑誌の執筆をはじめ、web雑誌での連載やサプリメント・化粧品の監修などでも、多方面に活躍の場を広げています。

娘が18トリソミーで天国へいってから、先天性異常や偏見をもたれやすい疾患の患者さんを取り巻く環境も考え、全ての方々が生きやすい世界になるよう活動を行っています。

病気だけを診るのではなく、一人の人間として患者さんに携わっていける医師を目指し、努力していきたいと思います。

秋葉原院 院長 宇井 千穂

所属学会・資格

- 日本美容皮膚科学会

- 日本レーザー学会

- 日本胎盤臨床医学会

- アラガンボトックスビスタ注入認定資格

- アラガンジュビダーム注入認定資格

- JAPAN MENSA会員

- International MENSA会員

雑誌・TVなど

- 朝日新聞、読売新聞など新聞各社。

- からだにいいこと、ALBA、HERS、など雑誌掲載多数。

- マイナビウーマン 、カラケア、LBR、小学館kufura、など多数。

- 飲む日焼け止め監修、化粧品CM、スムージー監修、家庭用美顔器CMなど多数。

関連図書

アトピーを治す方法。

著者:宇井 千穂

単行本:188ページ

出版社: アチーブメント出版

これまでアトピーについてはたくさんの治療法が提案され、書籍化されてきました。皮膚科のおもな治療はステロイド治療であり、そのなかで宇井先生はアトピー患者専門の医療機関で経験を積まれ、エビデンスに基づく体質改善による脱ステロイドの治療をされています。

ご自身もアトピー患者として今も症状を抑えるために実践されている方法です。

「アトピーは病気ではない。体質であり、症状が出ないように、うまく付き合っていく」

宇井先生のこの言葉は目から鱗で、実際に他院では治らなかった重症患者さんも症状を抑え込むことができています。

患者さんによっては一時的に薬で症状をやわらげることもあります。

ただ、長期的には薬に頼らず、症状が出ない生活を送れるようにする本質的な治療法を本書で知ってください。

18トリソミー はるの

鎌倉院 院長 宇井 睦人 ご挨拶

患者さんの希望を良く傾聴し、心理・社会背景に配慮しつつ、過不足のない診療を提供することを心がけています。

性格は温厚かつ社交的であり、患者さん・ご家族との話し合いのうえ、最適と考えられる医療をご提案します。

鎌倉院 院長 宇井 睦人

所属学会・資格

- 日本専門医機構認定 総合診療専門医・指導医

- 日本緩和医療学会 認定医・研修指導医

- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医・指導医

プライマリ・ケアとは - 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本病院総合診療医学会 認定医

- 医療政策学修士

- 医師・公認心理師

雑誌・TVなど

略歴

2007年順天堂大学医学部を卒業後、東京都立多摩総合医療センターで離島医療を含む救急・総合診療・家庭医療の研鑽を積む。平均余命1年の娘を授かったことなどから緩和医療を志し、国立病院機構東京医療センター・川崎市立井田病院・順天堂大学医学部附属病院などで在宅医療を含めた幅広い緩和医療を学ぶ。大学教員として医学部卒前教育にも従事しつつ、浜松医科大学地域家庭医療学講座(静岡家庭医養成プログラム)を経て、2024年3月まで湘南鎌倉総合病院 総合診療科・緩和ケアチーム部長。精神・社会病理にも深い洞察を持ち,公認心理師の資格を有するとともに厳しくも優しい心療内科外来も手がける。

関連図書

緩和ケアポケットマニュアル(改訂2版)

著者:宇井 睦人

医師・看護師・薬剤師などが必要な事をその場でサッと確認できる緩和ケアの定番書!最新版ではあらたに「緩和戦略」が追加され、現場で必要とされる「考え抜く力」を身につけることができます。病棟・外来・在宅など、さまざまなシーンに対応した豊富な処方例・指示例を中心に、本当に必要な情報を持ちやすく見やすいサイズにまとめました。ポケットサイズながら、通読すれば緩和ケアに必須の知識を一気に獲得することも可能です。

・スマートフォンと同じサイズ感!

・手帳のようなソフトカバーでポケットに入れても使いやすい

まるっと!アドバンス・ケア・プランニング

編集:宇井 睦人

単行本:136ページ

決して一筋縄ではいかない現場でのアドバンス・ケア・プランニング(ACP)について、疾患別(がん・非がん疾患)やシチュエーション別(外来・病棟・在宅)、ライフステージ別(小児・妊婦)の考え方や進め方、さらに職種別の患者さんへの関わりかたを解説し、いろんな視点で“まるっと”ACPを取り上げます。

病院家庭医

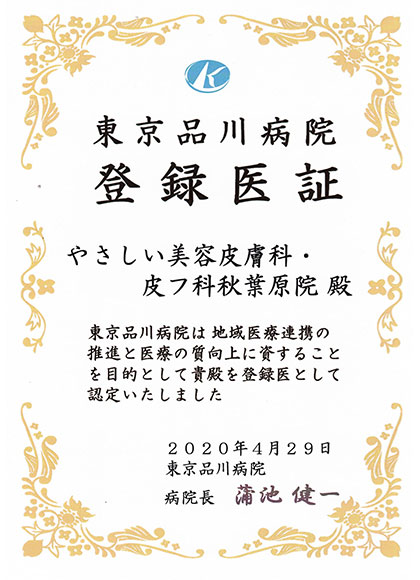

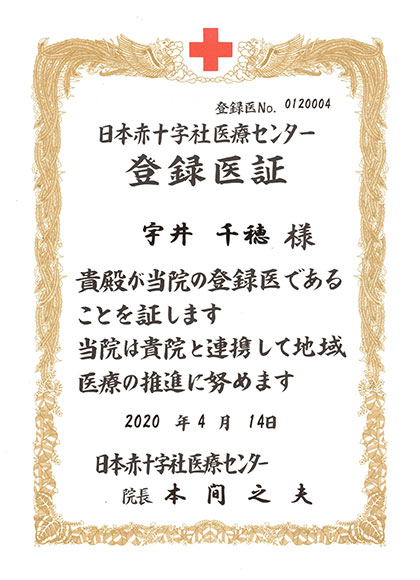

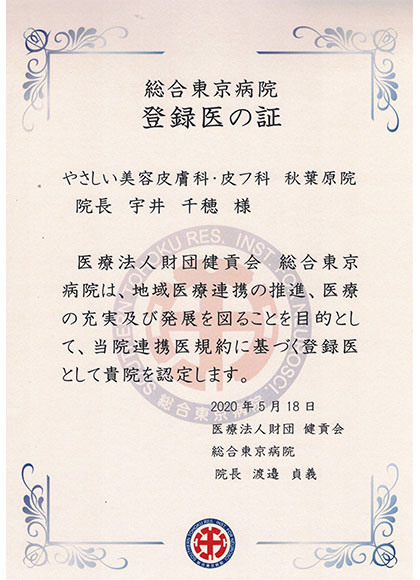

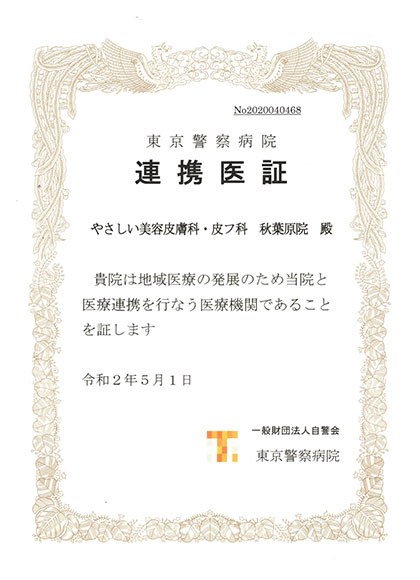

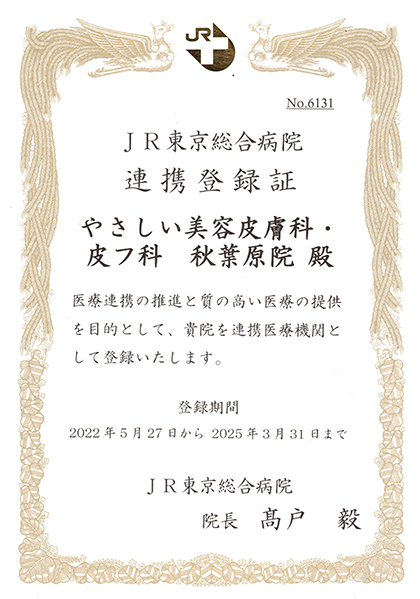

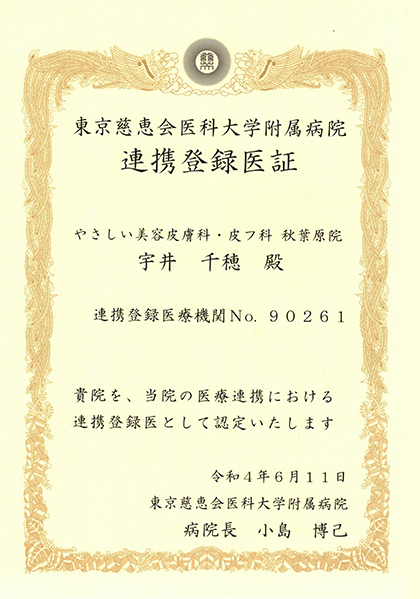

地域医療連携協力機関です

地域の中で適切な役割分担のもと、患者さんに切れ目のない医療を提供することを目的とし、地域の大学病院と相互に緊密な連携を図っています。

院内紹介

院内のご案内

受付、待合室、診察室、施術室、9階の点滴室、レーザー室という構成となっております。